「我平常盡量和小孩一起做很多事。有時小孩會被長輩說,怎麼這麼大孩黏媽媽」媽媽說。

「沒想到第一天上小學很順利,他們都很渴望去上學,」宅藝療課的媽媽說。

克服與媽媽(主要照顧者)分離的焦慮,是兒時心理成長最重要的里程碑。

這段多數人已失去記憶的經驗,卻奠定了一輩子#安全感的基礎。

從依賴到獨立的過渡性體驗,順利與否,往往深刻地影響未來親密關係、親子關係中的互動。

「我平常盡量和小孩一起做很多事。有時小孩會被長輩說,怎麼這麼大孩黏媽媽」媽媽說。

「沒想到第一天上小學很順利,他們都很渴望去上學,」宅藝療課的媽媽說。

克服與媽媽(主要照顧者)分離的焦慮,是兒時心理成長最重要的里程碑。

這段多數人已失去記憶的經驗,卻奠定了一輩子#安全感的基礎。

從依賴到獨立的過渡性體驗,順利與否,往往深刻地影響未來親密關係、親子關係中的互動。

「脾氣倔降、從來很少跟我撒嬌的女兒,開始撒嬌了。」

|

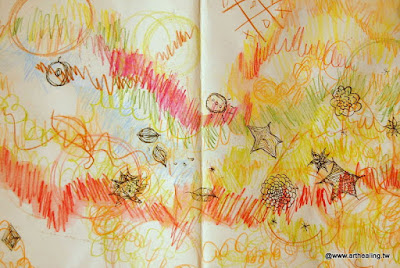

| 情緒塗鴉, 在紙面上自由抒發、觀照內心感受,與自己同頻。 |

「根據依附理論 (Bowlby,

1969, 1988),安全的依附經驗需要主要照顧者持續與嬰兒的需求及心理狀態調和(attune)。神經心理學家Siegel (1999)強調父母對(嬰兒)信號的敏銳度,是安全依附的關鍵。 英國的小兒科醫師及兒童精神分析師D. W. Winnicott(1958)指出原發的母性貫注(primary

maternal preoccupation)提供了對於與嬰兒調和所必要的關係性、有節奏地、及情感性的脈絡。發展是母嬰間共同創造的歷程,在其中他們共同達到了情感的同步,以支持真我(real

self)的發展(Feldman, Greenbaum, and Yirmiya, 1999。)」

「根據依附理論 (Bowlby,

1969, 1988),安全的依附經驗需要主要照顧者持續與嬰兒的需求及心理狀態調和(attune)。神經心理學家Siegel (1999)強調父母對(嬰兒)信號的敏銳度,是安全依附的關鍵。 英國的小兒科醫師及兒童精神分析師D. W. Winnicott(1958)指出原發的母性貫注(primary

maternal preoccupation)提供了對於與嬰兒調和所必要的關係性、有節奏地、及情感性的脈絡。發展是母嬰間共同創造的歷程,在其中他們共同達到了情感的同步,以支持真我(real

self)的發展(Feldman, Greenbaum, and Yirmiya, 1999。)」